苹果造芯:失败、蛰伏、蓄力,然后打赢所有人

苹果造芯:失败、蛰伏、蓄力,然后打赢所有人

类别:[ 运营 ] 2023-02-02 08:34:01 来源:[5G通信公众号]

欢迎关注“新浪科技”的微信订阅号:techsina

文/戴老板 何律衡

来源/远川研究所(ID:caijingyanjiu)

2010年1月,癌症晚期的乔布斯在第一代iPad发布会上,首次向世人展示了苹果自研的A4芯片。

这枚45nm制程的芯片由三星代工,内置ARM的Cortex-A8内核,拥有1GHz的运行频率,性能突出。尽管它的历史意义重大,但在长达一个多小时的iPad发布会上,乔布斯对于A4芯片只用了寥寥数语带过,花的时间加起来还不到20秒。

这是一种刻意的低调,苹果在发布会前对自研芯片三缄其口,这跟苹果造芯的历史有关:作为微型计算机最重要的普及者之一,苹果跟集成电路技术几乎同时起步,在成立后的30多年里数次向芯片发起冲锋,结果却是屡战屡败。

果不其然,敏感的媒体嗅到了线索,并大都对苹果自研芯片这件事持嘲讽态度,普遍认为“A4芯片参考了三星设计,苹果厚着脸皮把自己牌子贴了上去”。

科技媒体Ars Technica则认为A4设计平庸,“没什么值得大书特书的”。

理性去看,苹果自研手机芯片的确困难重重。2010年的移动芯片市场早已巨头林立:高通的Snapdragon横扫千军,三星的Exynos蓄势待发,Nvidia的Tegra雄心勃勃,甚至连Intel的Atom也觉得自己能行,试图分一杯羹。

但人们低估了苹果想撬开铁板的决心:一年之后,苹果在iPhone4S发布会上展示了第二代芯片A5,CPU性能是A4的两倍,GPU性能是A4的9倍,性能提升巨大,这让业界意识到一个事实:苹果已经的确拿到了那张通往半导体制高点的昂贵门票。

遗憾的是,布局者乔布斯却没能目睹接下来的故事。在病床上看完A5亮相的直播后不久,他就撒手人寰。

十年后,苹果已经构建了一个包括A系列(手机&平板)、M系列(桌面PC)、H系列(耳机)、S系列(手表)等多个产品线的半导体帝国,尤其是当库克在2020年底向人们展示替代Intel的M1芯片时,人们感受到难以言表的震撼。

苹果M1芯片

苹果M1芯片2000年之后,两个芯片行业新入局者的故事最曲折,一个是华为海思,一个就是Apple Silicon,前者呈现的是张巡守睢阳式的悲壮,后者则更像是一部描写奥德修斯返乡的荷马史诗,两者都或多或少改变了中美科技战的节奏。

苹果造芯是一部连续的历史,以A4为界,before和after的故事都玩味:A4之前,苹果是竹篮打水、屡战屡败;A4之后,苹果是神挡杀神、佛挡杀佛,三星、高通、Intel这些全球芯片顶级玩家,或被苹果击败,或被苹果抛弃。

这是一个关于商业的故事,但更是一个关于计算机这门“科学”的故事。

150美元的蝴蝶翅膀

许多年之后,面对M1芯片,史蒂夫·沃兹尼亚克(Steve Wozniak)可能会想起第一次见到Intel 8080的那个遥远的晚上。

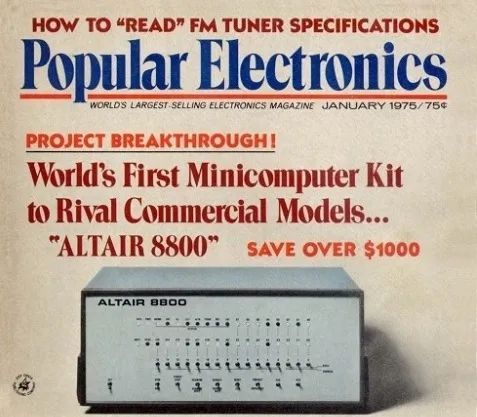

作为苹果的联合创始人,沃兹尼亚克在1975年——苹果成立前的一年——的“家酿计算机俱乐部”聚会上看到了那个出现在《大众电子》1月刊封面、号称第一台个人计算机的Altair 8800,以及驱动这台电脑的Intel 8080芯片。

印有Altair 8800的杂志封面

印有Altair 8800的杂志封面人类自1950年代末进入晶体管和集成电路时代之后,电子计算机的尺寸就在每年以肉眼可见的速度变小。这个进程由年轻的硅谷推动,无数新兴的公司在这片热土上竞赛。到了1970年代,计算机离走入寻常百姓家,只差几层窗户纸了。

Altair 8800被公认为点燃了微型计算机革命的火种,它启发了比尔·盖茨和保罗·艾伦推出了微软历史上的第一款产品——BASIC编程语言,也让沃兹尼亚克萌生了自己组装一台计算机的想法,唯一的问题在于:Intel 8080太贵了。

一台组装好的Altair 8800售价621美元,但8080散装片就要170美元,沃兹尼亚克形容“比我一个月的房租还贵”,于是他就开始寻找替代品:先是找到了摩托罗拉6800,通过熟人买只要40美元/枚,后来又找到了6800的大牌平替——MOS Technologies公司制造的MOS 6502,20美元就能上车。

当沃兹尼亚克把组装好的微型计算机展示给乔布斯的时候,后者大吃一惊,并意识到这可能是一次伟大的商业机会。对于沃兹尼亚克放弃Intel芯片,乔布斯也很满意,他认为“技术只是手段,最终是为了改善消费体验。”

这台由20美元廉价芯片驱动的微型计算机,便是苹果第一代产品Apple I。就这样,苹果的故事开始了。

这一年,乔布斯20岁,沃兹尼亚克25岁,计算机世界仍由IBM大型机主宰,Altair仍是极客们的玩具,英特尔还在硅周期的首次衰退中艰难生存。两个史蒂夫无法意识到:在芯片上省下的150美元,未来要花千万倍的代价补回来。

1977年,苹果推出第一款成熟产品Apple II,销量疯涨。它以漂亮的外观和内置键盘示人,沃兹尼亚克的编程技术和乔布斯的设计审美被体现地淋漓尽致。但这些长板掩盖了一个问题:Apple II 仍然在使用廉价的MOS 6502处理器。

而1981年底苹果的Apple III,CPU仍然是这款老旧的6502,而竞争对手IBM已经用上了Intel的8088芯片,性能是当年沃兹尼亚克舍弃的8080的10倍左右。简单对比:MOS 6502晶体管数量只有3000多,而Intel 8088却高达29000。

廉价但“够用”的芯片能够让苹果保持极高毛利率,但大前提是硬件不会成为短板,至少不能拖软件的后腿。显然,诞生在1975年的6502芯片难以支持1980年代的计算机,频繁失灵的电路板和缓慢的运行速度最终让Apple III销量惨淡。

来自竞争对手的压力也越来越大。1981年,IBM一改平时笨重的身段,推出了使用微软MS-DOS和Intel 8088的兼容个人计算机(又称 IBM PC),获得巨大成功,并把除苹果之外的几乎所有个人计算机厂商都拉进了“微软+Intel”阵营。

而那会的Intel还没有转型做牙膏,同期发布芯片性能沿着摩尔定律一日千里,1974年推出8080,1978年推出8086,1982年推出80186和80286,此后便是80386、80486以及划时代的Pentium——其中文名更是成为一整代人的回忆:奔腾。

但在早期错过后,以乔布斯的性格很难再重投Intel的怀抱,尤其是Intel已经是敌对阵营的核心骨干。

好在那会儿硅谷能跟Intel掰手腕的公司有不少,摩托罗拉就是其中之一。1976年Intel内部正在开发16位的8086,摩托罗拉得知后决定直接干一票儿大的——你既然搞16位,那我就直接上32位。经过4年的研发,1980年摩托罗拉推出了性能强悍的Motorola 68000芯片。

Motorola 68000芯片

Motorola 68000芯片68000芯片又称“68k”,意思是芯片内部有68000个晶体管,它的性能大概是Intel 8086的两倍左右(价格也更贵),因此被广泛用在惠普、Sun、DEC的高端机以及对性能要求高的游戏机上。对于急欲寻求新芯片、又不想委身Intel的乔布斯来说,更是久旱逢甘霖。

因此决定苹果命运的新产品Macintosh(也就是第一代的Mac)决定使用68000芯片,项目经理Jef Raskin本来想用性能低但便宜的摩托罗拉6809,但被吃过亏的乔布斯一口否决,并亲自出马把68k的批发价从125美元/枚砍到了35美元/枚。

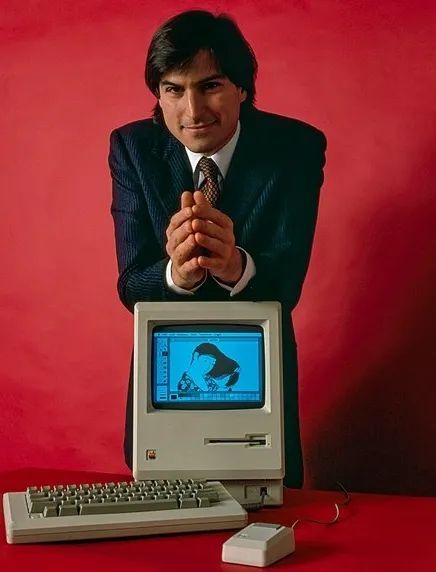

1984年1月24日,一代经典Macintosh正式发布。由《银翼杀手》导演执导的广告“1984”将苹果包装成反IBM奥威尔式统治的反叛者,惊艳了所有人,乔布斯也泪撒发布会现场。Mac的问世,给80年代的PC革命浪潮烙下了最深的印迹。

发布第一代Macintosh的乔布斯,1984年

发布第一代Macintosh的乔布斯,1984年68000芯片的确不负众望,其强劲的性能有力支撑了炫丽的图形界面和方便的鼠标操作。但第一代Mac却在其他方面掉了链子,比如内存只有128K,后来升级到512k也仍然不够用(至少需要1000K)。经过发售前期的热销后,曾被赞誉“将计算机技术与艺术完美结合”的Mac就因为其缓慢的运行速度,销量大幅下滑。

1985年春,试图罢免CEO斯卡利的乔布斯被后者反将一军,联合董事会赶出了公司。

乔布斯走了,但他当时选定的68000芯片却被继续委以重任。从1985年到1994年,Mac的后续版本全部都采用680x0家族芯片,从68000一直到68060。摩托罗拉的680x0家族,也是当时不多地能跟Intel 80x86家族分庭抗礼的势力。

没有拜入Intel x86架构的阵营,让苹果避免了沦为给“Intel Inside”打工的角色——这类角色最后被惠普、Dell和联想所扮演。但这一选择也给苹果带来了潜在的隐患:当Intel沿着摩尔定律狂飙的时候,摩托罗拉这条细狗能行吗?

事实上,尽管680x0家族芯片在某些性能上不输Intel 80x86家族,但Intel在出货量方面碾压摩托罗拉,而当时的芯片产业基本都是IDM垂直整合模式,设计制造封测一把抓,这种模式存在一个规则:重资产导致的规模经济效应。

举一个例子:假如A和B两家芯片公司都生产某类型,A是行业老大B是老二,A生产了100万枚,B生产了30万枚,B的盈利会是A的30%吗?答案是否定的。不但到不了30%,可能连3%都到不了,更有可能的情况是A赚钱,B亏钱。

一颗CPU售价可能只有30美元,但固定成本(研发投入和生产线)可能要几亿美金,造的芯片越多,每一枚芯片上分摊的成本才能越低。而Intel x86架构芯片和摩托罗拉680x0家族芯片销量的差距,远比100万枚和30万枚的差距大。

这让摩托罗拉越来越难以跟上步伐,新款芯片的开发经常延期,比如原本计划要在1989年发布的68040,前后拖了整整一年,差点儿让苹果的新产品翻车。但苹果又毫无办法,还得小心伺候着摩托罗拉,享尽了受制于人的苦恼。

幸运或者不幸,乔布斯已经没机会站在第一线去解决这些难题了。接下来的十年,他将以一个旁观者的身份目睹了苹果陷入了一个疲于应对“Intel+微软”阵营、尝试造芯却又屡战屡败、最终市场份额被步步蚕食的恶性循环。

没人知道如果当年沃兹选择Intel会发生什么,但毫无疑问,那省下的150美元,一定是改变了某些历史进程的蝴蝶翅膀。

令人绝望的90年代

在两个Steve都还在苹果的1981年,同在加州的两个名叫David的人则做了一项影响深远的工作。

1981年,加州大学伯克利教授David Patterson和博士生David Ditzel发表了“The Case for a Reduced Instruction Set Computer”这篇论文,其中Reduced Instruction Set Computer中文译名为“精简指令计算机”,取其首字母作为缩略词,便是日后大名鼎鼎的——RISC。

David Patterson(左)和Carlo Séquin,1981年

David Patterson(左)和Carlo Séquin,1981年有“精简指令计算机”,便有“复杂指令计算机”,即CISC。两者的区别可以简单理解为在采用RISC设计理念的处理器里,指令更短,长度统一,速度更快;而采用CISC设计理念的处理器里的指令大都冗长复杂,运行效率较低。

在微处理器刚问世的那个年代(世界上第一款商用微处理器是Intel的4004,于1971年推出),设计者通常都需要绞尽脑汁来平衡成本和性能,指令集设计的缺陷也就顾不上了,因此早期主流的微处理器包括Intel 8080和摩托罗拉 68k,都可以被归类为CISC架构。

这就是这篇论文出台的背景。两位作者它们重新定义了一种新的CPU设计方法——RISC,并将任何不满足RISC理念的处理器都归类为CISC。这让Intel十分沮丧,毕竟谁也不想人在家中坐,一顶“复杂”的帽子却从天上来砸了过来。

在Intel不爽的同时,一直在试图寻找破局点的苹果却彷佛抓住了救命稻草。

在80年代后期,IBM兼容机阵营(IBM、惠普、Dell等)也用上了微软的图形化操作系统——Windows,逐渐把苹果挤到了角落。尽管在桌面出版等几个高端领域仍然强势,但苹果必须不断提高硬件性能来守住最后的一亩三分地,芯片显然是一个好的突破口。

而在RISC理念提出后,硅谷积极响应,斯坦福的MIPS、Sun公司的SPARC、DEC的Alpha等项目都取得了一定程度上的成功。这让苹果觉得“我上我也行”,加上摩托罗拉的芯片供应经常翻车,于是苹果管理层大手一挥:自己搞芯片。

稳妥起见,苹果选择跟运营商AT&T合作,陆续启动了两个RISC项目:水瓶座(Aquarius)项目和霍比特人(Hobbit)项目,前者想用来替换摩托罗拉68000,作为Mac的主力芯片;后者则想用在正在研发的Newton掌上电脑上面。

可惜,苹果毕竟在芯片设计领域毫无经验,而AT&T也早已不是那个凭借贝尔实验室号令天下的AT&T了,两个臭皮匠合在一起凑不出半个诸葛亮,“水瓶座”和“霍比特人”先后铩羽而归,几千万美元的研发经费都打了水漂。

在此期间Intel x86架构却继续高歌猛进,甚至虚心学习RISC理念。在水瓶座项目被搁置的1989年,英特尔推出32位的80486,在x86系列芯片中首次使用RISC技术;1993年,英特尔推出奔腾处理器,开始了对CPU市场的长期垄断。

苹果将“水瓶座”和“霍比特人”的失败归结于搭档的无能,因此在1990年,苹果选择了更强大的盟友一起造芯——老冤家IBM和老朋友摩托罗拉,三者组成了当年PC产业界最受人关注的“AIM联盟”(Apple、IBM、Motorola)。

IBM和摩托罗拉各有各的心思:IBM搞了几年兼容PC机后,发现自己根本卷不过Dell和康柏这种后起之秀,有点后悔自己把PC芯片外包给了Intel;摩托罗拉的诉求则更简单:自己独自对抗Intel,约等于骑着雅迪去追奥迪,实在是扛不住了。

新联盟信心十足。IBM很早就开始了RISC技术储备(甚至早于David Patterson提出RISC),80年代更是成功研发了基于RISC的POWER架构高端芯片,在服务器和工作站领域独霸一方。这次合作的计划,就是把POWER架构“下沉”到PC机上。

而摩托罗拉虽然不太靠谱,但好歹拥有消费级芯片开发经验,加上苹果当时每年还能卖130万多台(1990年)终端电脑,确保新芯片的采购量能够突破盈亏平衡的规模线。因此AIM联盟决战Intel,可谓是八十万对六十万,优势在我。

就这样,AIM联盟于1990年启动,新的芯片被命名为:PowerPC——在IBM原先的POWER一词后加上了“PC”两个字母。第一款芯片PowerPC 601的开发于1991年10月正式开始启动,历经21个月完成,并于1993年7月开始量产。

值得一提的是,“换芯”是一项极其复杂的工程,大概要完成三件事:一是重写操作系统的底层代码,工程量浩大;二是搞定代码转化器,确保新芯片能兼容之前的软件;三是为软件开发商提供新的开发工具,并说服他们用起来。

在PowerPC 601尚在研发的时候,苹果的工程师就已经在紧锣密鼓地准备,并在芯片量产前成功地完成绝大部分工作。攒下这些“心脏移植”的经验对苹果来说非常重要,因为这虽然是它第一次“换芯”,但绝对不是最后一次。

1994年3月,第一代搭载PowerPC芯片的Mac在曼哈顿发布,苹果终于换芯成功,这也意味着摩托罗拉68000系列的谢幕。

媒体对此不吝赞美。MacWorld评价:“苹果夺回了8年前失去的性能领先地位”。

消费者反馈也非常积极,光是在预售阶段就卖出15万台;1995 年1月,销量突破100万台;而到了1995年年中,Power Mac几乎取代了之前所有搭载摩托罗拉680x0家族芯片的型号。

换芯后,苹果频繁拿同期Intel的芯片来做对比:1997年,苹果宣称PowerPC G3性能是同期奔腾II的两倍;1999年,苹果宣称PowerPC G4是同期奔腾III的2.94倍;2003年,苹果宣称PowerPC G5更是吊打奔腾4——这种“遥遥领先”的口气,连余承东老师都直呼内行。

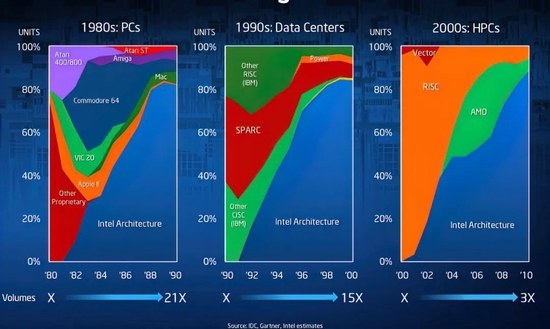

Wintel阵营被吓傻了吗?没有。相反,他们的应对策略是:你打你的,我打我的。这种自信来自于哪儿?

自信来自产业规律。上一章提到,重资产的IDM模式导致了芯片的规模效应,跟当年鏖战680x0家族时一样,x86芯片在成本方面始终压对方一头,甚至优势还在不断扩大——Intel市占率在1985年是50%,到了1995年则已经超过80%。

没有规模,就没有利润;没有利润,就不可能有用来改善产品缺陷的足够资金。PowerPC由于是来自IBM服务器和工作站芯片的“下沉”,不可避免地带有功耗大,发热高的问题,但资金捉襟见肘的AIM联盟始终无法解决。

比如号称性能吊打奔腾4的PowerPC G5,功耗极高,发热巨大,苹果不得不重新设计机箱结构才能容纳下巨大的散热器,高配版甚至需要安装一套水冷系统,这让人很多业界人士疯狂嘲讽:这货也好意思称自己是RISC?

PowerPC G5芯片所占的巨大体积

PowerPC G5芯片所占的巨大体积要说产品缺陷,x86架构的问题一点儿都不少,比如指令复杂,寄存器少,功耗也很高。但Intel凭借强大的资金实力,一手改善架构缺陷,一手狂砸制程工艺,不仅把RISC阵营挡在PC主流之外,还把服务器和HPC(高性能计算机)领域的份额给蚕食殆尽。

Intel在PC、数据中心、HPC的市场占有率

Intel在PC、数据中心、HPC的市场占有率软件生态更是一道难以逾越的鸿沟。一个故事是:影像软件巨头Adobe靠苹果发家,第一代Photoshop就是只发在Mac系统。1993年Adobe重点转向Windows,乔布斯回归后请求Adobe多给Mac开发一些软件,比如Premiere,结果因为用户太少被当面拒绝,乔布斯至死都没原谅Adobe。

90年代的WinTel联盟已经进入到了自我加强的良性循环:出货量大→摊薄CapEx→众多厂商采购→软件生态繁荣→消费者认可→出货量继续大增。PowerPC在凭借IBM的技术家底和RISC的先进性取得一定成果后,还是无法打破这个循环,也无法构建自己的循环。

评价一款CPU是否成功主要看三点:架构、制程、软件生态。架构靠先天遗传,制程靠后天努力,软件生态则靠合纵连横。RISC架构的确给了PowerPC一些先天优势,但后面两个的短板实在差距太大,AIM联盟忙活半天,发现自己骑的还是雅迪。

难道真的没有破局点了吗?其实是有的。历史告诉我们,再牢固的商业壁垒和护城河,都无法做到千秋万载一统江湖。只不过苹果寻找的破局点,并不在自己身上,而是在于两个当时名气还不大的名字:一个叫台积电,一个叫ARM。

而后者,恰恰就是苹果在绝望的90年代埋下的一颗种子。

打不过要不就投降?

硅谷早已天下闻名,但众所不周知的是,英国有个低配版的硅谷——硅沼(Silicon Fen)。

硅沼指的是英国剑桥郡周边的一片区域,因为地处不列颠岛一片沼泽地(Fenlands)的南端,所以起了一个古怪的名字。这里大约等于上海的张江或者深圳的粤海街道,聚集了大批高科技公司,其中最有名的就是成立于1990年的Arm。

Arm的诞生跟RISC浪潮也息息相关。早在1983年,Arm公司的前身Acorn Computer受伯克利Patterson教授的RISC论文启发,想设计一款基于RISC理念的芯片,于是便启动了一个名叫Acorn RISC Machine项目,其首字母缩写便是ARM。

Acorn公司没有制造能力,便委托美国公司VLSI Technology代工,并在1985年成功出芯。后来苹果的工程师寻找摩托68000的替代品,有一次使用ARM2芯片在模拟68000环境运行Mac软件,发现居然跑得比68000更快,便将ARM列为备选。

到80年代末,苹果跟AT&T合作的Hobbit(霍比特人)项目搁浅,于是ARM芯片便成了天坑项目“Newton掌上电脑”的主芯片。苹果想干脆备胎转正吧,于是向Acorn提议成立合资公司,条件是Acorn必须向新公司转让ARM所有知识产权和12名核心员工。

Acorn公司店小利薄,自然一口应允,而给ARM芯片代工的VLSI表示也想上车。于是1990年,三家成立合资公司,苹果投资300万美元占股30%(后来上升到43%),新公司叫做Advanced RISC Machine(改了一个单词),缩写还是ARM。

跟逐渐陷入困境的苹果相比,ARM公司反而越做越顺,凭借低功耗芯片技术和特殊的商业模式(向其他公�

微信扫描二维码

发表您的评论吧

相关阅读

-

用“AI”联通 “智”护进博 | 上海联通5G-A+AI赋能进博体验新升级【网络向新篇】

分类推荐 2025-11-05 11:10:02

-

“1.5元”的双重挑战:中国移动如何维系“基本盘”

分类推荐 2025-10-25 21:18:01

-

福州移动与华为联合推出国内首个端到端智能化体验经营系统

分类推荐 2025-10-24 15:00:01

-

中国移动内容分发网络采购:华为、中兴等中标

分类推荐 2025-10-24 08:51:01

-

中国移动电信普遍服务4G FDD基站直采,五大设备商悉数在列

分类推荐 2025-10-24 08:51:01

-

杨杰,中国移动的“关键先生”

分类推荐 2025-10-29 11:32:02

-

中电信无人科技吴爱军:实现低空经济的商业闭环

分类推荐 2025-10-24 16:14:01

-

“首善网络”筑基首都高质量发展――北京移动连续三年荣获“升格行动运营商综合奖”

分类推荐 2025-10-29 15:06:01

-

【上周小结】一图读懂运营商前三季度成绩单;中国移动政企事业部换帅;“中国星链”重启加速度:上海垣信巨额融资为哪般?

分类推荐 2025-10-27 08:51:01

-

中国联通杨海明:“五位一体”低空智联网护航低空安全

分类推荐 2025-10-24 16:24:01

-

天津移动圆满完成2025天津马拉松比赛通信保障

分类推荐 2025-10-28 10:32:01

-

中国铁塔分享低空经济布局 低空安全监管能力初显

分类推荐 2025-10-25 21:18:01

-

中国移动苏郁:一张网+一座城+一平台,赋能低空新应用

分类推荐 2025-10-27 11:24:01

-

杨杰,中国移动的关键先生!

分类推荐 2025-10-28 21:52:02

-

中国移动开启2025年至2026年新通话设备集采

分类推荐 2025-10-29 11:15:01